メンタル・イデア・ラボ、AEのスミです。

前回、『社会としてどこまで多様性を認めるか』ということを書きました。今回は【組織】、つまり企業の中において、どこまで多様性を認めるかを書こうと思います。私どもが考えるひとつの提示であって、決してこうあるべきという意味ではありません。

組織は社会と違い、狭い世界になりますが、社会篇の中で書いた『個人の権利を侵害しない範囲内』であることは、組織にももちろん当てはまることは言うまでもありません。

その上で、どこまで多様性を組織(企業)として認めるかを考えます。

組織の場合、より社員個々人の価値観をいかに理解し、あるいは説得していくかが問われると思うので、社会としてよりも複雑な問題を孕みそうです。学校でも同じかもしれません。

例えば、結婚。今の時代、結婚観は人それぞれです。今の団塊の世代の人たち辺りまでは専業主婦が多かったように思います。つまり男性は働き、女性は家庭を守るという長年日本を覆っていた結婚観です。当時女性は就職して結婚したら退職することが一般的でした。寿退社という言葉があったぐらいです。

今は違います。経済的な事情もありますが、それとは関係なく女性もキャリアを積み、働き続けたいと考える割合が当時と比して増えています。しかし、そこで今問題となっているのは、昔の結婚観と今の結婚観の狭間で、仕事(女性)・家庭(妻)・育児(母)の1人3役の重圧を背負わされた女性たちの存在です。

これは今最もホットな問題でもあります。組織の育児に対するフォローをどう構築していくかが問われていることでもあるからです。国ができることは限界があります。男女問わず、育児しやすい労働環境を創出するかは個々の組織で考え、取り組まなければなりません。社員個々人に合った具体的な施策は難しいかもしれませんが、組織に最も大事なことは、育児しやすい職場環境であることを社員に実感し安心してもらうことではないでしょうか。

恐らく、組織にとって多様性をどこまで認めるかの必要条件は、さまざまな価値観を持つ社員に、最大公約数的安心感を与えること、ではないかと思います。心理的安全性はそのひとつの解であり手法だと思います。

◇

一方で、組織には社風という企業文化・企業風土があります。組織規模が小さくなればなるほど、トップの考えがダイレクトに企業文化となり企業風土になります。大企業であれば、長年培われた伝統がそれに該当すると思います。いろいろな組織があって当然だと思いますが、どんな組織であれ、これからの組織に求められるのは、社員の多様性をいかに認めることができる企業文化へと進化(深化)させることができるか、だと思います。自治体も例外ではありません。

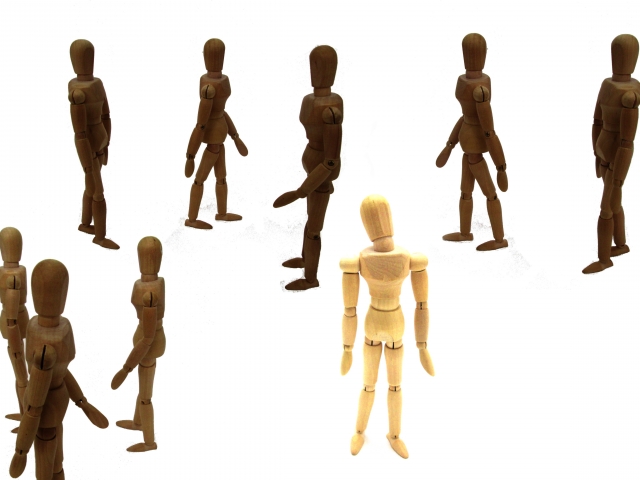

思うに今組織が直面している課題は、社員の多様性と企業文化の間にある溝をどう埋めていくか、ということだろうと思います。

例えば産休・育休を考えてみると、制度は組織にあっても取得しにくい社風であれば、その制度はお題目に過ぎず、ポーズに過ぎません。活用されてはじめて制度が活きるというものです。

もっと言えば組織にそのような制度があるにも関わらず、直属の上司がいい顔をしない、あるいは取得しないように圧力をかけてくることもあるでしょう。そのような企業文化が蔓延ったままだと、社員の多様性など到底認められることはないと推察できます。

組織としてどこまで社員の多様性を認めていくかという問題は、即ち、溝を埋めていくかは組織の文化をアップデートさせる必要があると言えます。これにはトップをはじめとする経営層の思考回路を変える必要があります。

時代に支持される企業風土をどのように作り上げていくか、という仕事は経営層にしかできない仕事だと思います。業績や戦略を考えることも大切ですが、それを実行するのは人、社員です。その社員が能力を存分に発揮するためには、企業文化、企業風土というものがかなり心理面に影響を与えます。

とにかく行動しろ、失敗の責任は部長である私が取る。という企業文化であれば、社員は恐れることなく果敢に挑戦しようとするでしょう。失敗したら怒られる、責任を追求される、と思わせる企業文化、企業風土であれば、社員は挑戦して失敗するリスクを冒そうとは思いません。それはその企業にとって長期的な視点で見れば損失に繋がることにならないでしょうか。

ベンチャー企業が元気な傾向にあるのは、組織規模が小さくトップも若手が多いことを背景に、長年培った伝統も歴史もないため、いい意味で過去に捉われず、トップをはじめ社員の多様性の活用が一応できているからではないか、と思われます。(トップと社員の世代が近いせいか価値観を共有しやすい、あるいは立場の距離感も近いため、必然的にコミュニケーションが活発になり、制度化しなくてもよい面はある。)

◇

このように考えてくると、組織において多様性をどこまで認めるか、という問題は、長年の伝統や歴史に培われた企業文化・企業風土をアップデートしつつ、その範囲内で社員に対して最大公約数的安心感を与えることだろうと思います。

社員の多様性をどこまでも認めべきとは思いません。やはりそこには企業ごとに一定の範囲内という制約は外せません。そうでなければ、その企業としての個性が失われることになるからです。社員もそうした制約の根拠を理解することが必要です。それにはやはり、コミュニケーションが肝になってきます。

組織として多様性をどこまで認めるかは、一人でも多くの社員にいかに気持ち良く安心して働く環境を提供していくか、という問題に言い換えられます。それにはまず、トップをはじめとした経営層の思考のアップデート、次に管理職クラスの思考のアップデート、そしてコミュニケーションスキルの向上だと考えます。

◇

<運営会社:Jiyuuku Inc.>