メンタル・イデア・ラボの本城ハルです。

今回は標題のとおり、ちょっと違った視点で書きたいと思います。

「メンタルヘルスと語彙力なんて、関係あるの??」と思う人も多いのではないでしょうか。

私たちは日常的に日本語を使い、意思伝達/意思確認などをしながら生活を送っていますが、普段使っている表現や語彙はどのくらいあるでしょうか?改めて考えてみてください。

美味しくても「ヤバっ!美味しい!」、寒くても「ヤバい寒い!」、叱られたり注意を受けたら「ヤバ!怒られた」と、貧相な表現になっていませんか?もちろん友達同士で話す分には、それでも十分楽しく過ごすことができ、困ることはないと思います。

言語はコミュニケーションという形で他者と理解し合うためのツールであると同時に、自分の感情を視覚化するツールでもあります。

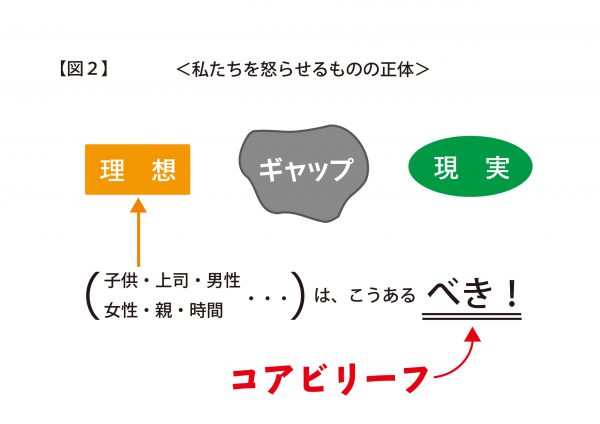

自分に責任はないのに理不尽なことで上司に(パートナーに、親に)叱られたとしましょう。語彙力がなければ「超ムカつく!」という表現しかできなくても、語彙力があれば「頭が真っ白になった後に、怒りの感情が沸々と湧き上がった」と“怒り”一つ取っても具体的に、自分の感情に一番近い表現ができます。

語彙力があることで、自分の気持ちや感情をより的確、詳細に表現でき伝えることができるということです。これはセルフモニタリングにも大いに役立ちます。

「子供が言うことを聞かなくてムカついた」

「子供が言うことを聞かなくて頭に血が上り我を忘れそうになった」

どちらがより詳細にその時の自分の怒り具合や気持ちを表しているかわかりますよね。

◇

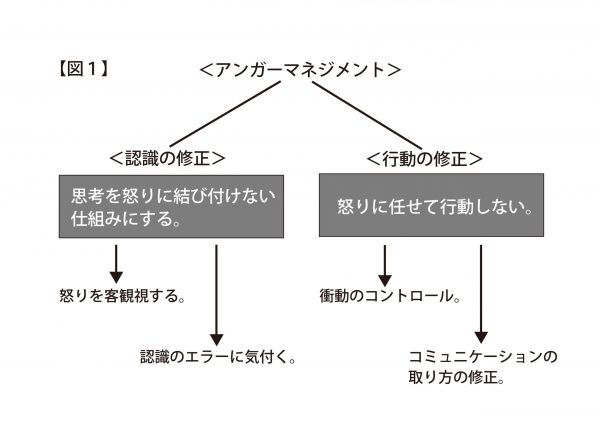

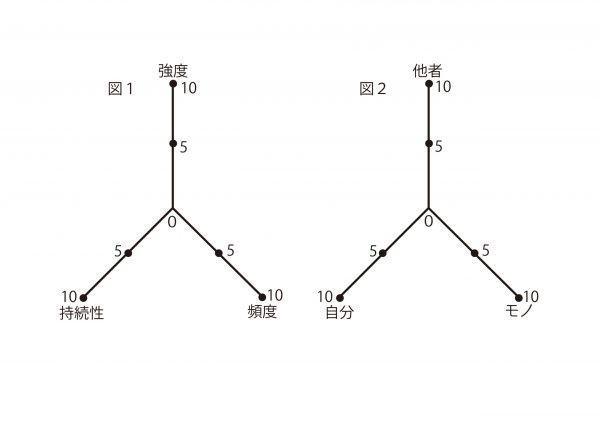

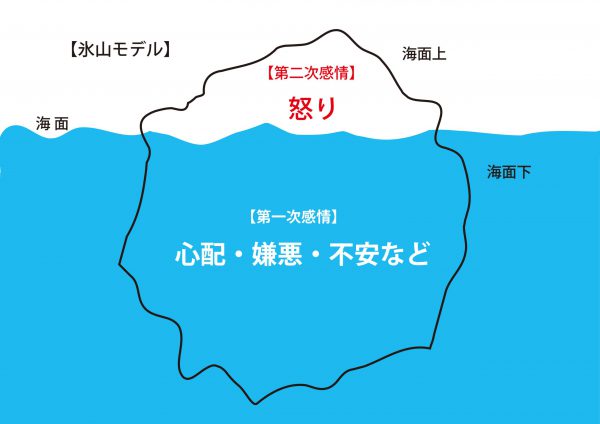

セルフモニタリングに情動ラベリングは感情マネジメント(アンガーマネジメントと言えます)に取り組む上で必須ですが、より細かく感情に目を向けていくために語彙力、表現力があるほうが“今の気持ち”、“その時の気持ち”に一番ピッタリくる言葉を探しやすくなるのです。

語彙力や表現力を増やしていきたいと思った時に取り掛かりやすいのは読書でしょう。興味がある分野、好きな作家、詩集など。ただハウツー本は、あまりお勧めしません。

心情を上手に歌い上げているアーティストもいますね。どっぷり歌詞にハマりながら聴くのもよいでしょう。

そして日記。

ほとんどの人は日記に“〜があった”とその日の出来事を記します。それだけでは日記ではなく備忘録です。一緒にその時の気持ちをなるべくたくさん書き出してみましょう。「ムカついた」「超ムカついた」「死ねばいいと思った」←これらだけではいけません(笑)

「怒りの感情で手が震えた」「手足が冷たくなるほどだった」「一瞬、時が止まったかのように感じた」「一瞬、何が起きたのかわからなかった」などでしょうか。小説は主人公の心情が書いてあるので、表現力の参考になりますね。

語彙力と表現力に自信が持てると、より一層他者とのコミュニケーションを楽しむこともできるかもしれません。ただ『ムカつく』だけでは、どの程度のムカつきなのか相手はわかりません。『そこまで傷つけてしまったのか』とまで思い至ることもなく、心の傷の度合いがわからず、無用な溝が広がっていきかねません。特に夫婦関係、恋人関係、親子関係、友人関係などプライベートでの関係の相手とは注意したいところです。

自分のために、そして他者との豊かなコミュニケーションのために、今一度“語彙力”に目を向けてみませんか。

◇

<運営会社:Jiyuuku Inc.>