メンタル・イデア・ラボの本城ハルです。

今回はセルフ認知再構成法の具体例を書いていきます。

私の場合で説明します。

◇

実際に息子が小4の時にあった出来事です。

前提→確定診断が下り、主治医から診断書と意見書(WISC結果もあり)があるにも関わらず、当時通学していた校長がなかなか教育委員会の判定員に繋がないことで通級が叶わず、面談の度にイライラしていました。

※通級へ通わせるためには、公立の場合、在学している学校長がその必要性を認め、教育委員会の判定員に打診することが制度となっている。したがって、保護者は学校長と相談し交渉することが必須となる。

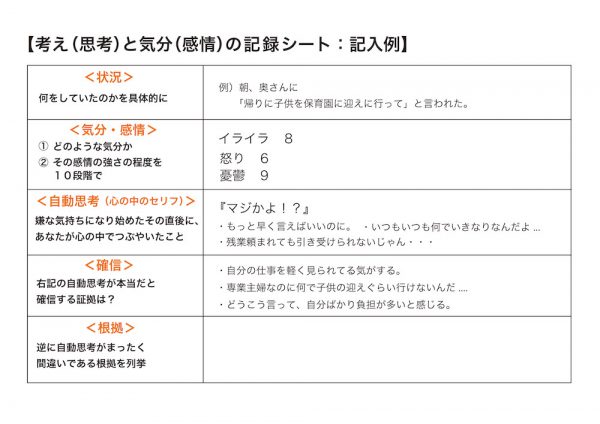

(1)状況

何度目かの校長面談で、またしても「大丈夫ですよ、私たちは教育のプロですし、みんな無事に卒業して中学に進学してますから」「意見書とテスト結果持参してるので見ていただけますか?」「いやテスト結果なんて見てもわからないし(ハッハッハッ!)お母さん気にし過ぎじゃないですか」と、話しが通じていないトンチンカンなことを言われた。

(2)気分

イライラMAXで最悪、怒りと、自分で教育のプロなんて言っちゃうことに驚愕・・・。

怒り:98

イライラ:80

驚愕:100

(3)自動思考

時間の無駄。

どれだけ自信過剰なのだろう・・・ありえない。

人の話を聞けない人。

校長なんて児童一人一人見てないでしょ。

教育者なのに発達障害について知らないなんてプロ名乗っちゃダメでしょ。

(4)根拠

○持参した主治医からの診断書、意見書もテスト結果もテーブルにほったらかしで見ない。

○そもそも会話が噛み合っていない。

(5)反証

息子からはいつも校庭で一緒に遊び、全校児童の名前を覚えていると聞いている。

(6)適応的思考

判定員にはまだ繋がっていないが、何度も個人面談には応じてくれている。

せっかちなタイプで人の話を最後まで聞くのが苦手なのかもしれない。

発達障害をまだ躾や個性と思ってるのだろう。

(7)今の気分

モヤモヤ:75

怒り:50

呆れ:80

このように、(7)では(2)の時の気持ちや数値が違うのがわかります。

イライラは消え、代わりに無知に対する呆れの気持ちが表れています。

◇

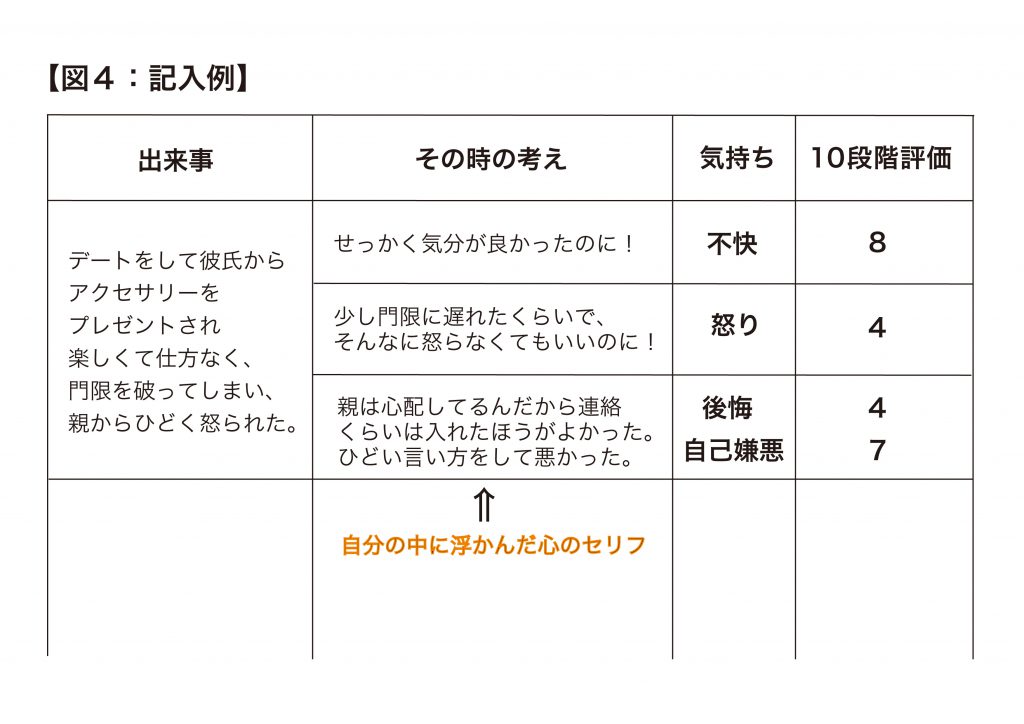

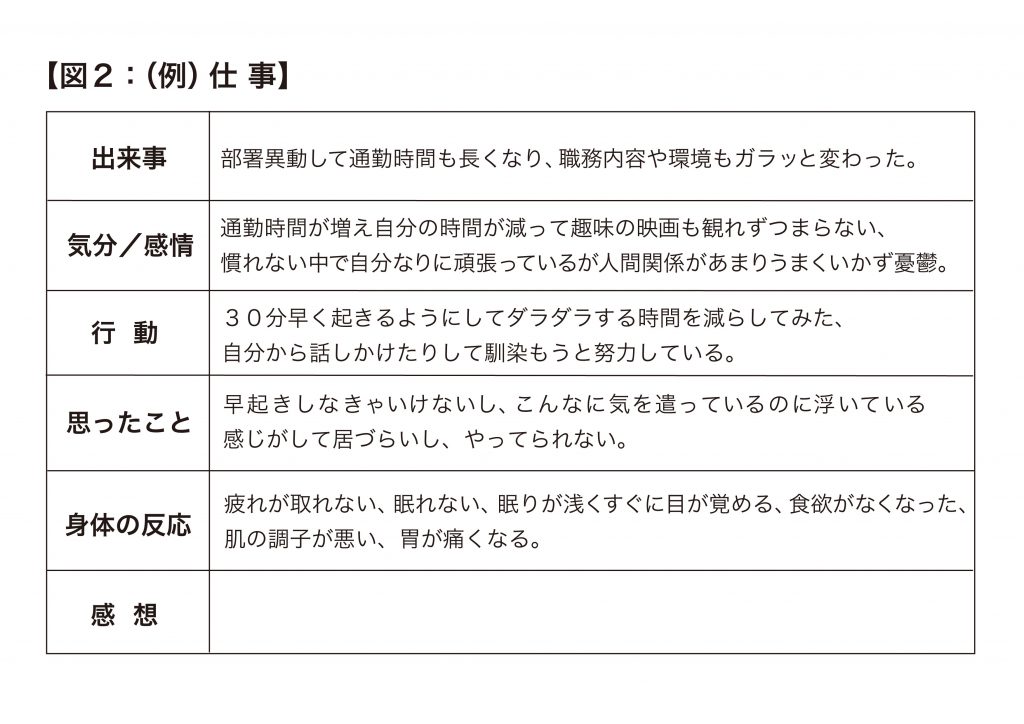

次に上司から理不尽に叱責を受けたという場面で考えてみましょう。

(1)出来事(状況)

上司から大丈夫だと言われていたから見積書類を確認しなかったのに、今日当日になって取引先から「頼んでいた見積書と違う」と言われ、帰りに同行していた上司から「あれほど確認しろと言ってただろう!何やらせても君は中途半端だな」と叱られた。

(2)気分

ムカムカ:90

苛立ち:100

絶望:50

情けなさ:70

(3)自動思考

え、マジ?オレのせい?

大丈夫って言ったの覚えてないの?!

いくら何でも言いすぎでしょ!

(4)根拠

上司に確認しようとしても大丈夫だと言われた。

(5)反証

今まではちゃんと確認してくれてたし、あんな言い方したことないよな。

(6)適応的思考

上司も余裕なかったのかも。

新プロジェクト抱えて毎日残業してるしな。

(7)今の気分

モヤモヤ:65

絶望:22

情けなさ:0

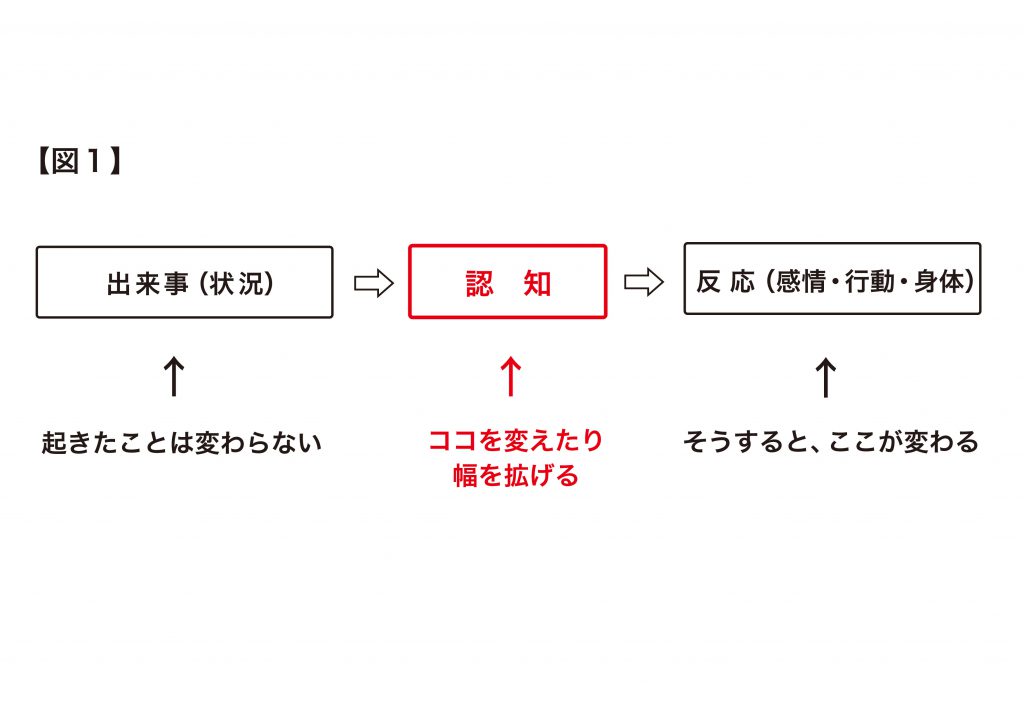

視点を変えて考えてみると感情やその数値が変化するのをおわかりいただけたでしょうか

自分の思考や感情を一歩退いて見てみるのは、意識しなければついついいつもの自動思考に引っ張られてしまいます。

一度じっくりコラム法に取り組んでみると、ストレスマネジメントやアンガーマネジメントにはもちろん、今まで気づかなかった自分の価値観や認知、思考のクセに出会えると思います。

◇

<運営会社:Jiyuuku Inc.>